アメリカンフットボールのディフェンスの仕方を考えるとき、

1)寸土たりとも与えない/1点たりとも与えない

ことと、

2) ある程度進まれる/点を取られることは許容するが、進まれ過ぎない/点を取られ過ぎない

ことのどちらに重きを置くかによって、選手の適正や運用の仕方が違ってきます。

またこの2つはちょうどトレードオフの関係にあり、

1)寸土たりとも与えないことに重きをおくと、1プレイあたりの喪失ヤードを小さくすることが期待できるが、1ゲームあたり(65~75プレイ毎)に一発ロングゲインが発生する頻度が高くなり、

2)を選択すれば、1ゲームあたりの一発ロングゲインの発生頻度は下がる一方で1プレイあたりの喪失ヤードは増えてしまうでしょう。

このどちらを選択するかは、当然チームのオフェンスの得点能力への期待によっても違ってきます。

以下では、Denver Broncos と New England Patriots の2チームを対象に、この2つのディフェンスのスタイルの違いと、そもそも何故こんなにも違うのか、を両チームの背景も踏まえて考察していきます。

ディフェンスにおけるリスクとリターンのトレードオフ

アメリカンフットボール(以下フットボール)におけるボールの進みやすさは、極々単純にいって

ある局面におけるオフェンスプレイヤーの密度とディフェンスプレイヤーの密度の差

と、

フィールドの奥行(手前~奥にかけての領域)のどの部分に、何人のディフェンダーを割くか

によって決まります。

ある局面におけるオフェンスプレイヤーの密度とディフェンスプレイヤーの密度の差

・オフェンスがボックスエリアの密度を高くする一方でディフェンスがそこの密度を低くしているとき、オフェンスがそのエリアにボールを運べばボールは進み易くなります。

・ディフェンスがディープゾーンの密度を高くしているときにオフェンスがそこにボールを進めようとすれば、ボールは進みにくくなるでしょう。

https://twitter.com/toosourketchup/status/910381156679303168

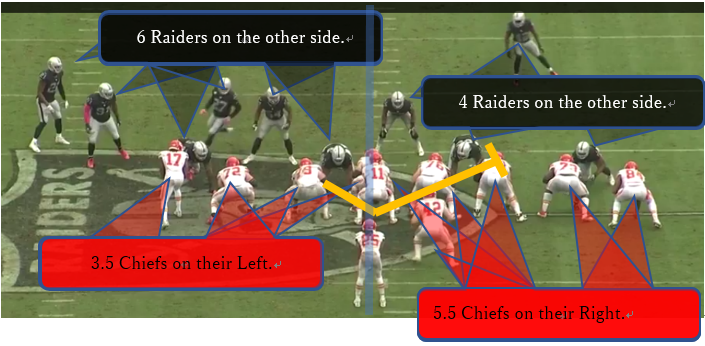

上のツイートは昨季の Week 6 Oakland Raiders vs Kansas City Chiefs の試合の一コマです。この場面の背景について説明しておくと、

1)Raiders はWeek 2 までマンツーマンを主体とする割と単純な、各選手個人の力量に依存したディフェンスを構築してたが、散々な結果に終わった。

2)そこでゾーンディフェンスをはじめチームワークをより重視したディフェンスへと transformation を図ったが、この新戦術を選手の隅々にまで浸透させることができずにいた。

3) Chiefs はこの Raiders の弱みに上手くつけ入った。複雑なシフト→モーションを駆使し、G のプルアウトまでつけて Raider ディフェンスの左( Chiefs からみて右)サイドを蹂躙した。

の図です。

この場面では、ボックスエリアにおける Chiefs 側からみて右サイドのプレイヤー密度の差が、ボールの進み具合に大きく影響していることが分かります。

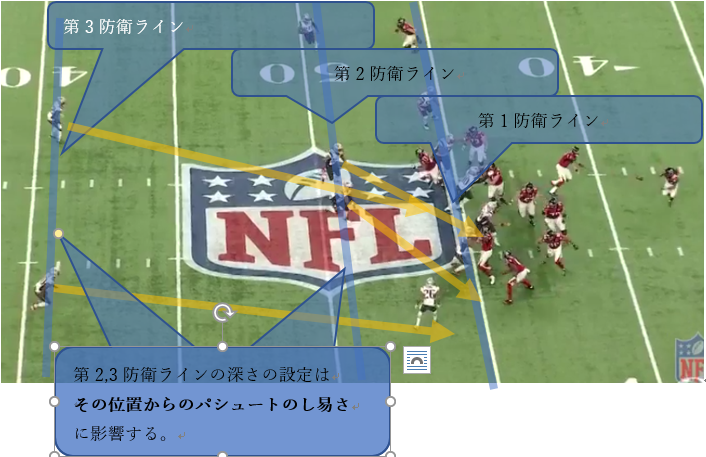

フィールドの奥行(手前~奥にかけての領域)のどの部分に、何人のディフェンダーを割くか

はディフェンスの第1線が破られた場合の手当てのし易さに大きく影響します。

私はこの第2線と3線をどの深さに設定するかを”冗長性の問題”として捉えています。

第1線により多くの選手を割いて2線3線を薄くするのは”冗長性を犠牲にする”選択であり

第2線3線に多くの選手を割きかつ線を深く設定するのは”冗長性を重視する”選択

という見方です。

このようにオフェンスが相手のどの部分を攻めればボールが良く進みそうか、逆にどの部分はボールを進めにくそうかは、

1)フィールドの左右

2)フィールドの手前と奥

3)ボックスエリア

などの両陣営の人口密度の差をみれば、ある程度推測することができます。

以上のディフェンスの公理を頭に入れておいて、次から Broncos と Patriots のディフェンススタイルをみていきましょう。

Bronco’s ”殺られる前に殺れ” Defense 、或いは”semi Goalline defense”

Denver Broncos は2016~2017シーズンにかけての時期は、あの”Peyton Manning” の引退を受けてオフェンスの再建中であり、オフェンスの得点能力には心許ないものがあります(注:2017シーズン開幕直前の状況です)。このチーム事情が Broncos のディフェンスの方向性を決定づける理由になっています。

相手には寸土たりとも、1点たりとも与えない

ディフェンスがそれですが、彼らにしてみれば、それは他に選びようのないことなのです。

”Give me return, or death”

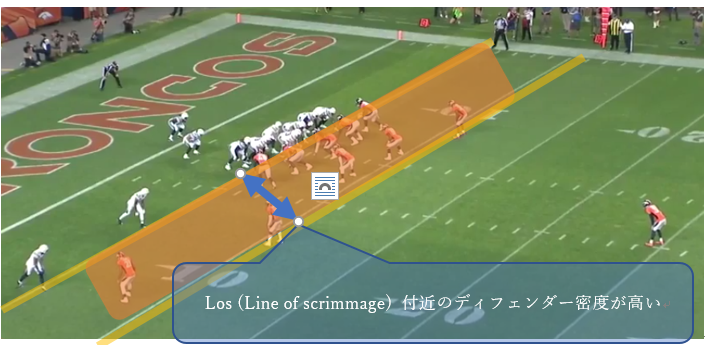

彼らのラインナップをみてまず初めに気づくのは Los(Line of scrimmage)付近のディフェンダーの密度が高いことです。

Broncos はこのアライメントから

3秒間はボールを投げられなくするカバースキーム

と

3秒以内にQBを”殺す”ブリッツスキーム

を組み合わせることで、”寸土たりとも与えない”、あの驚異的なパフォーマンスを生み出しています。

3秒間はボールを投げられなくするカバースキームは、

1)#21 Aqib Talib をはじめとする(そもそも)密着マークに適した選手を集める人材マネージメント

2)相手チームのパス攻撃の傾向の分析(Scouting)とそれに基づく対策の立案と実践(Coaching)

などから成っています。

3秒以内にQBを”殺す”ブリッツスキーム

はリーグ屈指のパスラッシャー #58 Von Miller の才能を十二分に引き出すために、相手が Miller をダブルチームでブロックに向かうとブロッカーが一枚足りなくなるように設計されています。

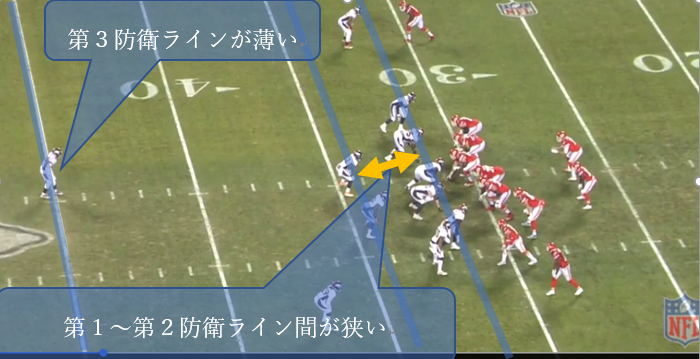

Broncos がリターンと引き換えに負っているリスク

Broncos ディフェンスは第1線を抜かれて一発ロングゲインを許す場面がしばしばあります。

NFL 2016 season

Broncos @ Raiders pic.twitter.com/8dFFpSRZIK— ケチャ[kétʃə]若干舞い上がり中 (@toosourketchup) September 20, 2017

NFL 2016 season

Broncos @ chiefs pic.twitter.com/uaNsdobsUM— ケチャ[kétʃə]若干舞い上がり中 (@toosourketchup) September 20, 2017

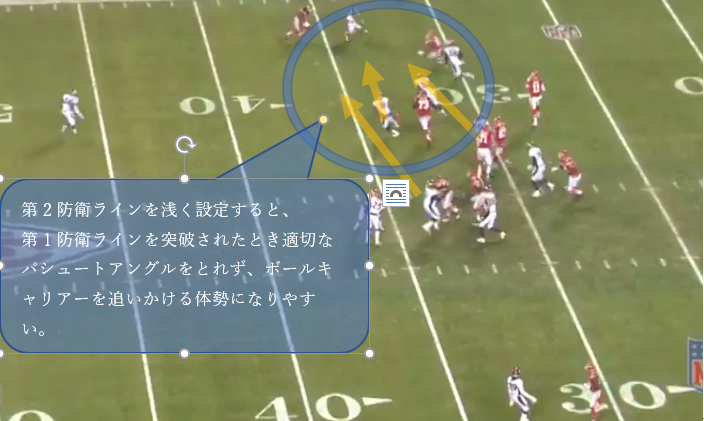

上の2プレイに共通するのは、第1線が抜かれた後他の選手が最適なパシュートアングルが得られていないことで、これは第2第3線を浅く、密度を低くした結果、つまり”冗長性を犠牲にして大きなリターンを狙いに行った結果”と捉えることができます。

でも Broncos は、こういうリスク場面を度々引き起こしたとしても長期的視野でみればリターンがリスクを上回ると考えているようで、その考えは恐らく正しいでしょう。

Patriot’s “ロングゲインだけはダメよ” Defense” 、或いは”Semi Prevent Defense”

Patriots のディフェンスの基本理念は

第1線を薄くして1プレイ当たりそれなりのゲインを許す結果を受け入れること

と

第2線第3線を深く厚くすることでロングゲインの発生頻度を低くすること

をトレードすることにあります。彼らがこの取引を選べるのは勿論、彼らのオフェンスがリーグ屈指の得点力を持つからで、

相手の得点を重ねるペースを自チームが得点を重ねるペースより遅い方向に誘導できれば、試合終了時点の自チームの総得点は相手チームの総得点を上回ってるだろう。

との読みに基づいています。

つまり、 Patriots にとって何より嫌なことは、相手チームが自チームが得点するペースを上回るペースで得点すること(そしてこれはまさに2017年のSuper Bowl で(一時的に)起きたことです)で、得点されること自体は別に構わないのです。

彼らは相手にできるだけ長い時間/多くのプレイをかけて前進することを期待しています。そうすれば、

相手の得点が自チームの得点を上回ることもないだろうし、

長い時間/多くのプレイをしていればそのうち何処かでオフェンスが先にやらかすだろう、

というのが Patriots の考えのようです。

クールですね。

終わりに

強引に纏めると、この記事で私が言いたいのは

両チームとも其々のチーム事情に基づいてディフェンスの構築を行っている

それが両チームとも違うかたちで上手くいってる

ということです。追記すると Patriots はオフェンスに怪我人が続出してる影響でオフェンスの得点力に黄信号が灯ってるようにみえます。

一方 Broncos はここ2試合オフェンスが好調です。

この結果は勿論両チームのディフェンスの在り方にも影響してきます。

Patriots はこれまでのようにオフェンスの得点力を当てにして緩く守ってる場合じゃないかも知れないし、

Broncos の方は、オフェンスの得点力を期待できるならこれまでほどリスクを取らなくていいことになる。つまり一発ロングゲインの発生リスクを減らすようなプレイをコールし易くなります。

NFLチャンピオン候補のこの両チームからは目が離せませんね。

長文駄文に付き合ってくださった方、ありがとうございます。

この両チームについては(私に意欲があれば)単独記事でもうちょっと掘り下げたいと思ってます。

期待せず待っていただけたら幸いです。